ピクトリアリズムとは「絵画のような写真」を目指す美学

写真というテクノロジーが登場してまもない19世紀の終わり頃には、「ピクトリアリズム」という美学が写真家たちの間で主流になっていました。

ピクトリアリズムとは、写真を「絵画のように」表現するアプローチのことです。具体的には、レタッチ(プリント時の画像加工)によって諧調やコントラストに変更を加える、被写体にポーズを指示するなどの演出を加える、あるいは寓意的なメッセージを込めるなどの方法により、絵画のようなドラマティックな世界観やタッチで画面を構築することを目指しました。

有名なピクトリアリズムのアプローチをとった有名な写真家としては、コンスタン・ピュヨー、ロベール・ドマシー、ギュスターヴ・ル・グレイ、オスカー・レイランダー、ヘンリー・ピーチ・ロビンソン、日本では福原信三、野島康三などが挙げられます。

たとえばピュヨーの「Montmartre」という作品では、被写体は明らかに指示されたポーズをとっており、画面のコントラストも絵画のような平面的なタッチに加工されていて、まさしく「絵に描いたような」ドラマティックな世界観が演出されています。

画像引用:Art of the PHOTOGRAVURE| Constant Puyo, Montmartre; published in Camera Work 16, 1906

またヘンリー・ピーチ・ロビンソンは、気に入った「画」を撮るために、被写体に何度もポーズの練習をさせるといった徹底的な演出をしたことで知られ、自著の中でもその “演出” の重要性を説いていました。

そのほかピクトリアリズムの作家は、複数のネガ(フィルム)を合成するフォトモンタージュの手法も使い、理想とする「絵」を追求しました。たとえばオスカー・レイランダーは「人生二つの途」という写真をつくるために、じつに30枚のネガを合成したのだそうです。

このフォトモンタージュの多用には、当時の写真テクノロジーが未発達だったために、一回の撮影では風景のすべてを写しきれないことが多かった(たとえば人が写っても空の色が飛んでしまって写らないなど)という事情もあったようです。

ピクトリアリズムとストレート写真

ちなみに、ピクトリアリズムの対極にある考え方が、その後に興った「ストレート写真」です。

ストレート写真とは、被写体にポーズの指示などの演出を加えず、画面にも大きくレタッチを加えることのない、自然にその場に立ち会ったような雰囲気の写真のことです。普段私たちが、日常の何気ない瞬間をスマホでパシャッと撮り、特に加工もしないままフォルダに残しておくような写真は一種のストレート写真であると言えるでしょう。

スマホで撮った写真をバキバキに加工したい人、なるべく自然に残したい人、と好みが分かれるところだと思います。写真史の草分けにもこの考え方の違いが「ピクトリアリズム」vs「ストレート写真」として現れていたのだと思うと、何か奥深い歴史のロマンを感じますね。

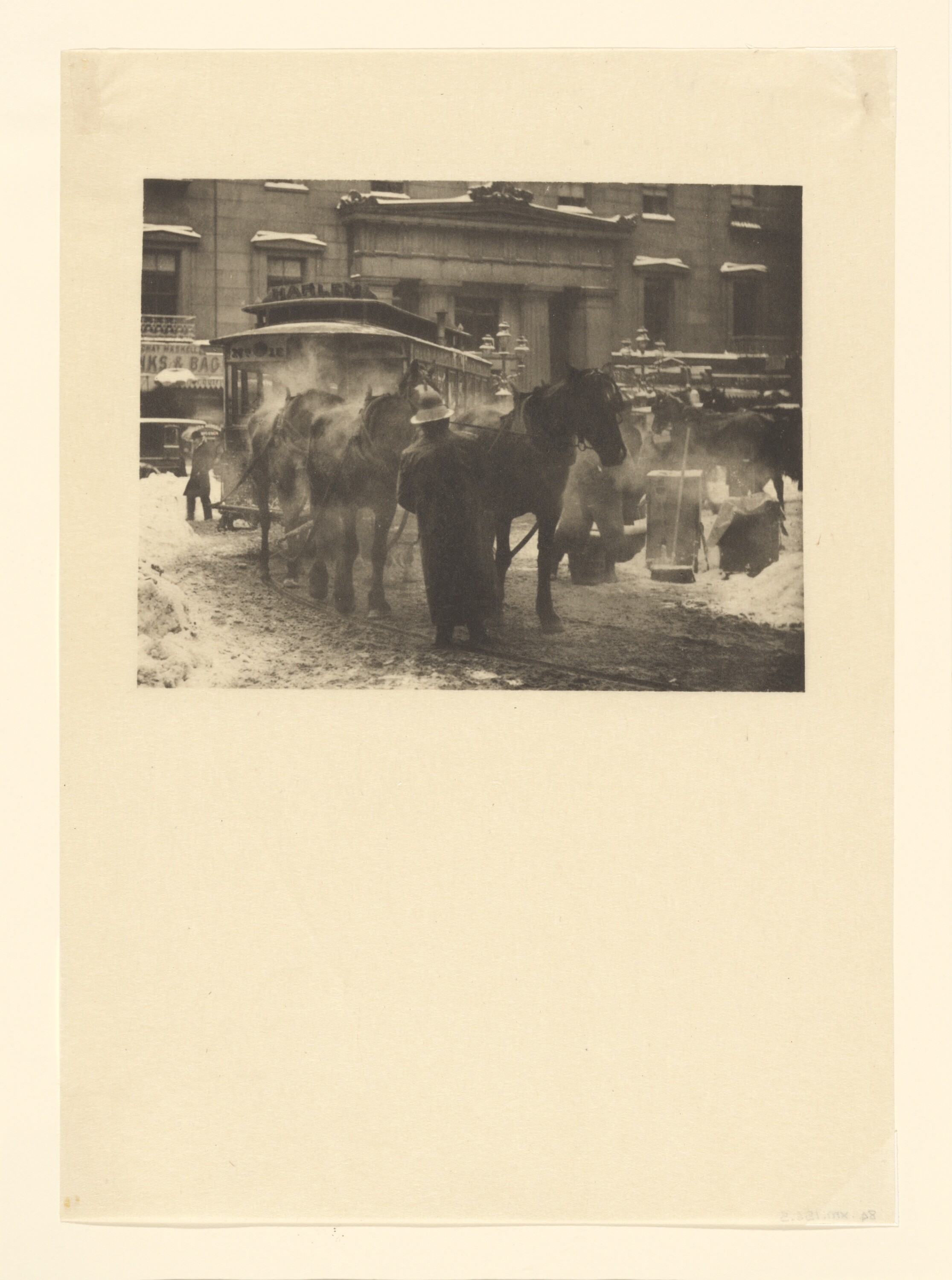

このストレート写真の走りとされているのが、アルフレッド・スティーグリッツです。スティーグリッツの写真は、ご覧のように街中などで本当に起こったことを、演出を加えずにありのままに写しています。先述のピュヨーの作品と比べると、「ピクトリアリズム」「ストレート写真」それぞれのアプローチの違いがよくわかると思います。

画像引用:Getty|The Terminal,1893,Alfred Stieglitz

スティーグリッツはこのストレート写真の手法で多くの作品を残すとともに、写真家・ギャラリストであるエドワード・スタイケンとともに「フォト・セセッション(写真分離派)」を結成し、絵画とは異なる「写真ならでは」の表現の価値を広める活動を行ったことから、近代写真の父と呼ばれています。

文責/日本写真芸術専門学校スタッフ 佐藤舜

(参考文献)

大和田 良(2019), 『写真を紡ぐキーワード123 ― 写真史から学ぶ撮影表現』, インプレス.

鳥原学(2021), 『教養としての写真全史』, 筑摩書房.